烽燧连绵壮山河 长城两边是故乡

2024年12月05日

来到内蒙古,尤感长城长。

长城,在内蒙古境内绵延7570公里,历经战国、秦、明等11个历史时期,是我国长城资源极为丰富的省区。乌兰察布市境内长城绵延约1400公里,犹如一条历史的长廊,串联起一幕幕各民族交流与融合的华彩篇章。

乌兰察布市境内的长城,以其独特的五大模块著称:明长城的巍峨壮观、赵长城的古老神秘、秦汉长城的雄浑厚重、北魏长城的历史沧桑,以及金界壕的别具一格。这些长城遗迹,或穿梭于山地之间,或延展于草原之上,共同见证了中华民族的历史变迁,谱写了一曲曲动人的民族融合赞歌。

□王丽宏

明长城:内外边墙 横跨晋蒙

初冬时节,记者驱车南向,来到丰镇市明长城小元峁段,极目所至,墩台、城墙在朔风凛冽的山川间时隐时现,古朴中蕴含着静谧与厚重。

五百多年前,丰镇市明长城段是明王朝与蒙古部落对峙的前线,见证了无数次的烽火连天。然而,战争并非历史的主旋律,在漫长的和平岁月里,沿线的人民在互通有无、繁衍生息中相互借鉴、融合共生,共同铸就了中华优秀传统文化的深厚根基。

明代称长城为“边墙”,乌兰察布市境内的明长城共有两道:其一是“大边”,在其南面分布有另一道明长城,称为“二边”或“次边”。修筑时间从明初一直持续到明末。大边、二边途经丰镇,形制多以土筑,历经数百年风雨侵蚀,虽已不复当年之雄伟,但依旧诉说着历史的沧桑。

行走在明长城边墙,丰镇市文物保护中心主任薛涛向记者介绍道:“乌兰察布境内已探明的长城遗址有1400多公里,是全国长城里程最长的地级市之一,因此,乌兰察布保护长城遗址的任务艰巨且光荣,这不仅是对历史的尊重,更是对文化的传承与生态的守护。”

据了解,近年来,丰镇市在长城保护工作上不断落实细节,设立了33块警示牌、200余根保护界桩,为丰镇市的长城保护工作筑起了一道坚实的防线。

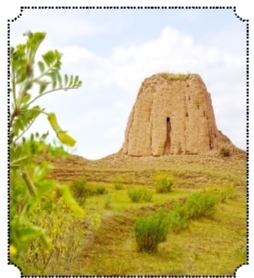

赵北长城:黄土夯筑 千年肃立

中国的长城修筑历史可追溯至春秋时期,而乌兰察布境内的长城修筑始于战国时期。赵北长城这条古老的长城遗迹,在乌兰察布中部巍峨的阴山山脉中若隐若现,展现着历史的沧桑与壮丽。

乌兰察布市境内的赵北长城由东向西分布于兴和县、察右前旗、集宁区、卓资县,全长约168公里。

来到察右前旗境内的赵北长城边上,记者了解到,这段长城高2米左右,宽1-4米,夯层厚8-10厘米。其中紧依墙体内侧设置有5个夯土构筑的障址,用于屯兵。

据了解,公元前300年,赵武灵王北破林胡、楼烦,赵国一举将内蒙古中南部地区纳入其管辖范围,并沿燕山山脉、阴山山脉的南麓地带修筑长城。《内蒙古自治区长城资源调查报告·战国赵北长城卷》中写道,内蒙古境内修筑最早的长城是战国赵北长城,关于这道长城的修建,《史记》最早作了记载,此后郦道元在《水经注》中有所提及。

乌兰察布市博物馆馆员金萌萌介绍道:“公元前307年,赵武灵王颁胡服令,在全国推行胡服之制,并带头穿起了胡服。其主要形制为着短衣、束皮带、用带钩、穿皮靴。随后,赵武灵王又主导了骑射、兵制改革。他命将士习骑马、练射箭,学习北方游牧民族的作战形式,以增强国力,而赵北长城就见证了这段中原民族和北方游牧民族之间的互动史。”

金界壕: 草原长城 雄姿万里

漫步在乌兰察布市四子王旗境内的金界壕(金长城)上,记者看到,双墙双壕的遗迹保存完好。眼前浅浅的车辙以及标有代码的长城保护标志似在诉说,这里的长城遗址保护从未停止。

金界壕(金长城)乌兰察布段主要分布于化德县、商都县、察右后旗、四子王旗,整体呈东西走向,修筑于金太宗天会年间(1123-1134年)至金章宗泰和年间(1201-1208年),前后历时80余年,金王朝先后修筑了岭北线、漠南线、岭南线3条主线长城和若干分支线长城,乌兰察布市的金长城属于金界壕的漠南线和岭南线主线,地处金界壕的西南端。

天庆四年(1114年),女真族首领完颜阿骨打率诸部起兵反辽,次年称帝建国,国号大金。1125年,辽朝灭亡,金占据辽地后,仍袭辽制,设五京。今乌兰察布地区属西京路(今大同市)管辖。金朝为了防御北方游牧民族南下,建筑了金界壕(金长城)和沿线戍守的城池、边堡,形成了独特的长城防御体系。

在四子王旗草原上,金界壕(金长城)如巨龙般蜿蜒前行,两道平行的古墙从东南向西北延伸,断续相连,如同两条优雅的弧线,为苍茫草原增添了几分历史的韵味与诗意。长城经过的村落,被称为“边墙村”,金界壕(金长城)是金代时期的重要军事防线,也是金代北部边疆的历史见证。

四子王旗虽地广人稀,但蕴藏着丰富的历史文化资源,其中金界壕(金长城)等重要长城遗址便是其中的璀璨明珠。尽管这些遗址以朴素的“土墙”形态散落在草原上,但它们却成为研究古代军事防御体系的重要实物资料,更是传承和弘扬中华优秀传统文化的重要载体。

秦汉长城:兼容并蓄 交流融合

战国时期,东周王室衰微,齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国争雄。“当是之时,冠带战国七,而三国边于匈奴”(《史记·匈奴列传》),这里的三国指燕、赵、秦北部三国。为加强对林胡、楼烦、戎狄、匈奴等北方游牧民族的防御,其在各自的北部边塞修筑了长城。如今内蒙古境内均有战国秦长城、赵长城和燕长城遗址的分布。

在今内蒙古境内,战国至秦汉时期遗留下来的长城遗迹蔚为壮观,其中多条长城蜿蜒伸展,见证了那段辉煌的历史。第一条长城起始于内蒙古兴和县,向东延伸至河北省北部。如今在察右前旗黄旗海之北、元代集宁路遗址以北的山坡上,长城的遗迹依旧可见。

沿着秦汉长城向南,沿途大小烽台星罗棋布。此外,还散布着众多故城遗址,如卓资县土城村古城、凉城县天城镇古城和双古城,它们大都是郡地属县或郡址所在,时代从战国延续到汉,这些郡县遗址与长城遗迹紧密相连,共同构成了一道坚不可摧的防御体系。

在内蒙古这片辽阔的土地上,长城巍然矗立,见证着农耕文明与草原文明的互鉴交融,推动了中华民族多元一体格局的形成与发展。

北魏长城:防线精妙 布局罕见

公元386年,在乌兰察布的北边草原上,有两支强大的游牧民族——柔然(蠕蠕)和契丹。这些尚处于奴隶社会阶段的民族,其生存方式多依赖于对外掠夺。面对来自北方的严峻威胁,北魏王朝审时度势,借鉴秦汉王朝防御匈奴的历史经验,毅然决然开始修筑军事防线——长城。

北魏长城被称为“奇长城”,其独特之处在于防线的精妙构筑。在阴山以北,北魏巧妙设立了六个军镇,形成一道坚实的北部屏障,而在六镇之北,又蜿蜒着长城,进一步增强了防御能力。尤为引人注目的是,在北魏都城平城周围,长城环绕而设,构筑起了一座前所未有的环形防御体系,这样的布局在历朝历代中实属罕见。

乌兰察布市境内的北魏长城,分布于丘陵起伏的乌兰察布草原腹地,墙体宽窄不一,可分为南、北两条线。南线贯穿于商都县中部、察右后旗和察右中旗北部以及四子王旗中南部四个旗县。商都至察右中旗的长城墙体大体呈东西走向,在四子王旗中南部转作东北——西南走向;北线分布于四子王旗中南部,作外向弧线形分布,呈东北——西南走向。整体呈现出精妙的布局,形成点面结合的坚固防线,不仅增强了防御能力,也为后世留下了珍贵的文化遗产。

保护长城:守护文脉 壮我中华

清晨,当第一缕阳光洒在古老的城墙上,丰镇市戴家坪村的长城保护人员开始了一天的巡查工作。他们背着简单的工具包,踏上这条熟悉又充满挑战的巡查之路。“对于我来说这不仅是一份工作,也是一种情怀。”长城保护员武保全说,他是土生土长的丰镇人,凭借着对地形的熟悉和对长城保护的热爱,他的巡查工作受到了丰镇文物保护中心的肯定。

“在长城保护工作方面,我们做了很多摸索,最后决定由各村公益性岗位村民担任长城保护人员,由文物保护中心的专业人士对他们进行统一培训,这样既能增加村民的收入,也能利用本地人熟悉地形的优势,更好地保护长城。”丰镇市文化和旅游局局长石秀芳说。

不仅是丰镇,凉城县和四子王旗也在不断创新工作方式,设立长城保护人员,利用无人机进行巡查。乌兰察布市文物保护中心主任张涛说:“无人机灵活便捷,既节约巡护时间,又能及时制止违法行为,保留违法犯罪证据。另外,运用现代化技术手段进行监控,可为文物保护监测提供数据支撑。”

为了更好地推进长城遗址保护工作,乌兰察布各旗县市区均成立了长城保护工作领导小组。市级由博物馆下设的文物保护中心具体负责,各旗县市区由当地文物保护中心具体负责。此外,招募164名长城保护人员不定期地开展对长城的日常巡查工作。

据乌兰察布市文物保护中心主任张涛介绍:“全市建立了长城记录档案230余卷,设立保护标识400余块、保护界桩8000根,各旗县市区在长城沿线设立标志和界碑。”

此外,乌兰察布市文物保护中心通过电视、广播、报刊、网络等媒体搭建平台,持续加大长城遗址保护的宣传报道工作,营造全社会共同参与长城遗址保护的良好氛围。同时,市博物馆举办的“明长城摄影展”“长城两边是故乡——内蒙古文物菁华展”“长城与文化自信——第四届长城论坛专题展”等活动受到广大市民喜爱的同时,也提高了人们对长城遗址的保护意识。

长城遗址保护承担着意义深远且任务艰巨的历史使命。下一步,乌兰察布将采取更为有力、更为精细的措施,全面提升乌兰察布地区长城遗址的保护水平,以实际行动践行文化自信与历史担当,努力在新时代新征程上展现出新气象、新作为,为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

[手机扫一扫]