裕民文化的史前环境和生业

2025年01月16日

乃仁陶勒盖遗址出土片状器

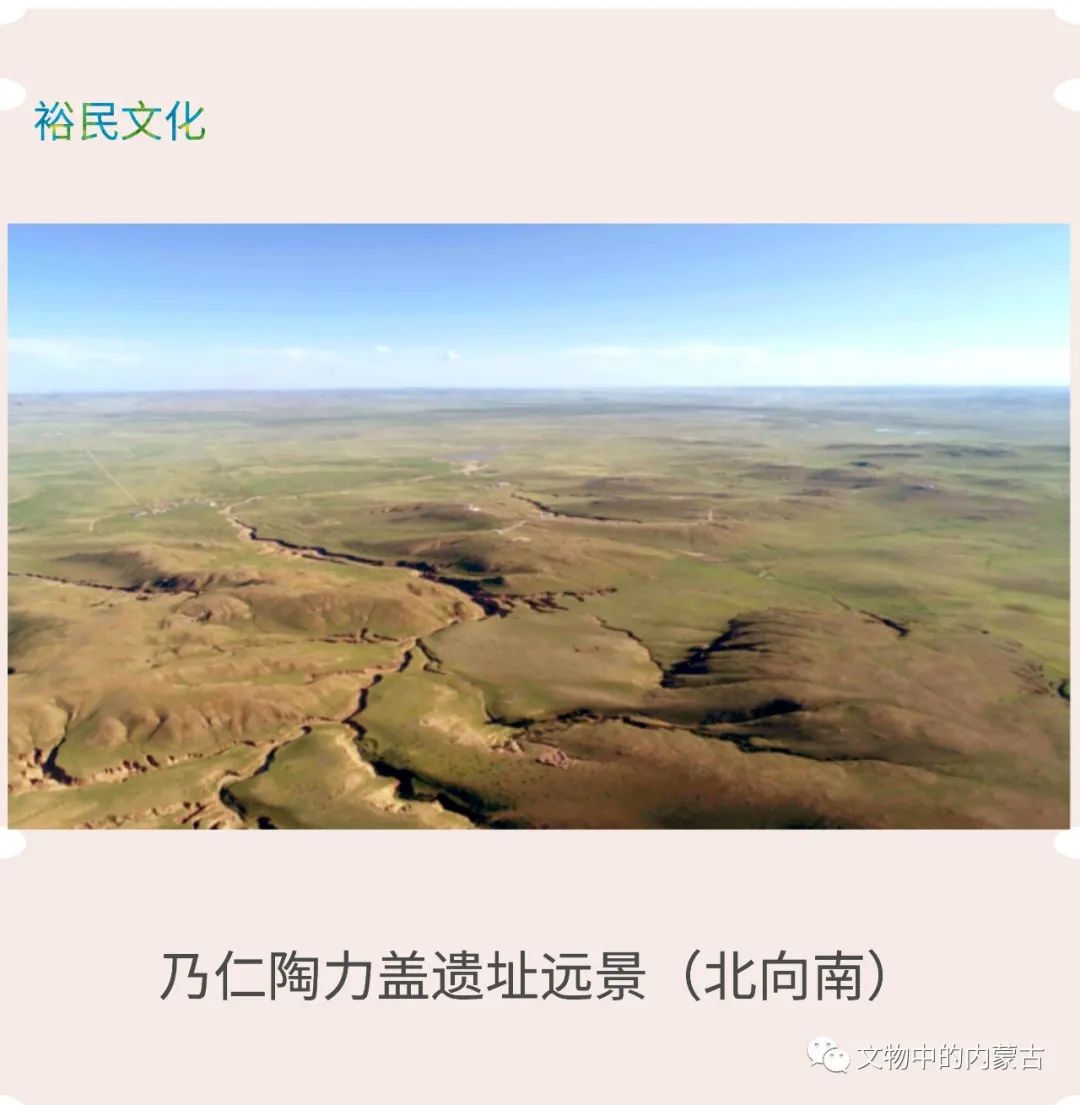

乃仁陶勒盖遗址远景

□吕鹏

2010年以来,内蒙古化德裕民遗址的调查和试掘揭开了裕民文化发现和研究的序幕。裕民文化主要分布于阴山东段北麓及蒙古高原的草原地带,年代范围约为距今8600-7000年,典型遗址包括内蒙古化德裕民(距今8400-8000年)、内蒙古化德四麻沟(距今7500-7000年)、内蒙古镶黄旗乃仁陶勒盖(距今7600-7200年)、河北康保兴隆(第一至三期)和河北尚义四台遗址(第四组遗存),典型遗址的具体年代范围有所差别,表明裕民文化具有不同的分期。裕民文化为研究旧-新石器时代过渡、万年文化史的发展序列、中国北方旱作农业、畜牧业和定居方式的起源、早期人类交流和草原丝绸之路的起源提供了重要的研究资料。

裕民遗址位于内蒙古自治区乌兰察布市化德县德龙图乡裕民村东北方向,遗址坐落在地势较高、丘陵环绕的沙土坡地上,海拔为1489米。内蒙古自治区文物考古研究所、乌兰察布市博物馆和化德县文物管理所在2010年调查和试掘该遗址的基础上,分别于2014、2015和2016年对该遗址进行了持续发掘。该遗址现存面积约5000平方米,发掘面积3150平方米,遗址规模不大,可能是季节性营地。该遗址出土有房址、灰沟和墓葬等重要遗迹,房址呈圆形或椭圆形半地穴式结构、不存在叠压打破关系;出土有石端刮器、石刮削器、尖状石器、石镞、石钻、石砍砸器、锛状石器、石锛、石斧、石凿、石锄、石刀、石球、石杵、石磨盘、石磨棒、石磨石、圜底陶釜、圜底筒形陶罐、片状陶器、骨锥、骨刀、骨铲、骨刀柄、骨标枪头柄、骨匕、骨针、骨笄、角器、牙饰、蚌饰、贝饰等石器、陶器、骨角蚌牙器等重要遗物,其中,石器按功能可划分为狩猎、采集、农耕和加工工具。

我们对该遗址出土动物遗迹进行动物考古研究,得到了关于裕民遗址动物种群、古环境、获取和利用动物资源方式等方面的信息。

裕民遗址出土动物种属包括河蚬、蚌、鲤科鱼类、雉、大型鸟类动物、狼、狗、小型犬科动物、犬科动物、鼬科动物、猪獾、猫科动物、猫科或鼬科动物、大中型食肉动物、小型食肉动物、食肉动物、野马、野驴、野猪、马鹿、梅花鹿、小型鹿科动物、鹿科动物、狍、野牛、马鹿、野羊、东北鼢鼠、小型啮齿动物、啮齿动物和野兔,分属瓣鳃纲、鱼纲、鸟纲和哺乳纲,共计4纲8目15科15属30种。

依据将今论古的原则,我们通过动物种群的生态习性和栖居环境对裕民遗址进行了古环境研究,研究结果表明:裕民遗址地处中温带,属于大陆性季风气候,遗址处于森林-草原过渡带上,生态环境优越,周围有森林、草原、河湖等自然景观,能够为先民提供较为充裕的野生动植物资源。

裕民先民获取动物资源的方式主要为三种:一是狩猎方式,这是获取动物资源的主要方式,依据可鉴定标本数的统计结果,狩猎对象以野驴、野兔、野马、野牛为主,还包括野猪、鹿科动物、野羊和中小型食肉动物等;二是渔捞方式,遗址中出土有少量水生动物的遗存,包括蚌和鲤科鱼类动物,说明裕民先民会通过渔捞的方式获取水生动物资源,但这种方式在生业活动中所占比重很小;三是畜牧方式,裕民先民已经驯化狗,但并未驯化猪。

裕民先民对动物资源进行了较为充分的开发和利用,主要表现在五个方面:一是肉食来源,同时存在敲骨吸髓的行为,从而获取更多的营养物质;二是狩猎助手,狗的驯化和饲养反映了狩猎技术的进步以及转向定居方式的可能;三是骨料来源,野牛、马鹿、野马等大型食草动物的掌骨、桡骨等骨骼部位是骨料的主要来源,鹿角是角料的主要来源,蚌类和贝类动物的贝壳是蚌贝料主要来源,此外,还利用野猪犬齿制作牙器;四是次级产品资源,陶器器表上凌乱的麻点纹可能是由动物鬃毛编织的细绳压印而成;五是仪式用品,裕民遗址中心位置的地面灶西侧摆放有野牛头骨的上半部,可能是仪式用品。

综合炭化大植物遗存和微体植物遗存的结果,农作物包括粟和黍,其他植物资源包括水棘针、繁缕、藜、大籽蒿、猪毛菜、小麦族、黍亚科以及块根茎类植物(可能包含百合、天花粉和香蒲等)。

综上,裕民遗址作为季节性营地,裕民先民充分利用周边环境及野生动植物资源发展出多元化的生业方式。他们中有以狩猎-采集方式为主的猎人和采集者,有开始种植农作物(包括粟和黍)和饲养家畜(主要是狗)的农民和牧民,有制作骨器的手工业者,有能够进行仪式性活动的特殊人群,事实上,裕民先民可能并没有形成严格的社会分工,他们多为从事复合型生业活动的劳动者。

“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”,现代是历史上人地关系的延续和发展,要科学认识人地关系的现状和特点、预测和把握未来的发展和变化,就必须开展历史上人地关系的探讨和研究。因此,裕民文化史前环境和生业以及相互关系的研究和探讨,其重要意义在于:一方面是揭示北方旱作农业的起源和发展及动因,另一方面是探寻人类与环境之间和谐共生的历史渊源。

裕民文化考古遗址主要处于温带森林-草原过渡带,过渡带环境条件比较复杂,能够满足不同类型植物和动物的需求。裕民文化遗址周边遍布森林、草原、灌丛、沼泽、河湖、荒漠、半荒漠等区域,多种地貌镶嵌组合,区域范围内景观复杂,能够为裕民文化先民的生存提供丰富多样的生存资源。

裕民文化先民采用了狩猎、渔捞、饲养、采集和种植等多种方式去获取动植物资源,其中,狩猎-采集是主要的获取动物资源的方式,裕民文化先民主要是依赖野生动植物资源生存和发展,狗作为家养动物已经出现在裕民文化各考古遗址中,但其作用主要是强化狩猎方式,这从另一个方面证明了狩猎-采集方式的重要性。此外,裕民文化先民开始种植粟和黍,为北方旱作农业起源的重要时间节点提供了关键性证据。

综合上述对裕民文化史前环境和生业的分别叙述,我们在此重点就裕民文化史前环境和生业的相互关系进行探讨,讨论的重点主要包括两个方面。

第一,生态过渡带能够为多元化生业方式提供理想生境。

第二,生态过渡带敏感易变的环境背景,客观上有利于物种的变异和进化、有利于生物多样性的增加,从而为史前人类发展农业提供优良物种。

(作者系中国社会科学院考古研究所考古科技与实验研究中心副主任、副研究员)

[手机扫一扫]