深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想 凝心聚力全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线

2025年07月23日

乌兰察布市民委与呼和浩特市、百色市、兰州市、宜昌市等10个省(区)的18个市(州、盟)民委签订铸牢中华民族共同体意识战略合作协议。

在四子王旗博物馆航天展厅内,学生们通过直观地感受我国在航天领域取得的巨大成就,激发爱科学、学科学、用科学的热情。本报记者 张晓鹏 摄

七苏木首列牛奶班列(乌兰察布—合肥)顺利开行。本报记者 刘志帅 摄

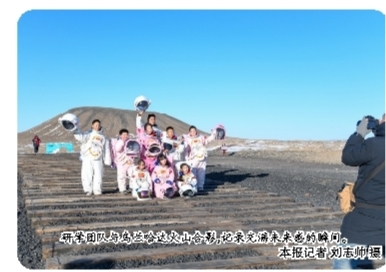

研学团队与乌兰哈达火山合影,记录充满未来感的瞬间。本报记者 刘志帅 摄

兰格格乳品生产线一角。本报记者 刘志帅 摄

石榴籽戍边温室菜棚。

2023年6月,习近平总书记在内蒙古考察时首次提出“铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线,也是民族地区各项工作的主线”这一重大原创性论断。两年来,乌兰察布市委和政府以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度自觉,把铸牢中华民族共同体意识贯彻落实到改革发展稳定工作的全过程各方面,同各项工作有机融合、统筹推进,以奋力之姿“贯穿一条主线,办好两件大事,弘扬蒙古马精神,闯新路进中游”。

一、深刻领会和坚决贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神,推动贯彻工作主线任务不折不扣落地落细

抓实理论学习,筑牢思想之基。认真落实“第一议题”制度,全市各级党委(党组)理论学习中心组将铸牢中华民族共同体意识纳入学习内容,通过领导带头学、专题研讨学、集中培训学等形式,使广大党员干部全面准确领会习近平总书记对内蒙古的重要指示精神,愈加深刻领悟到铸牢中华民族共同体意识对党的民族工作、对民族地区各项工作、对党和国家工作全局的重大意义和深远影响。

健全工作机制,推动常态长效。健全完善“第一要件”落实制度,市委主要负责同志听取旗县市区和有关市局全面贯彻主线的思路举措汇报,市委召开常委会会议、统一战线工作领导小组会议,推动制定《乌兰察布市全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的实施方案》,把全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线写入各部门各单位“三定”规定,融入全市各级经济社会发展规划,持续加强对各类规划和重大工程项目贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的审核把关,加大对贯彻铸牢中华民族共同体意识主线重点任务的财政保障。赋予各级党委办公室负责各项工作贯穿铸牢中华民族共同体意识主线的职责,赋予各级党委统战部负责民族工作贯穿铸牢中华民族共同体意识主线的职责,建立起抓落实的责任体系。

压实主体责任,做好融入工作。将铸牢中华民族共同体意识融入各级各类学校办学治校、教书育人全过程,写入各行业规章、社会组织章程和村规民约、市民公约,融入企业文化建设,建立起促融合的制度机制,推动铸牢中华民族共同体意识成为各族群众的行为准则和日常习惯。将铸牢中华民族共同体意识纳入各级党的建设和意识形态工作责任制,纳入政治考察、政治巡察、政绩考核的重要内容,纳入部门业务及基层组织重点工作,细化完善政治监督台账,着力推动责任落实“最后一公里”。

二、推进中华民族共有精神家园建设,夯实铸牢中华民族共同体意识思想基础

聚焦主责主业守正创新。牢固树立主线意识,充分贯穿主线要求,创新开展“五微”(“微课题”“微故事”“微案例”“微课堂”“微宣传”)工作法,推出127个“五微”作品,用群众喜闻乐见的载体和形式,有效融入各民族的日常生产生活。通过“微课题”,深度挖掘乌兰察布各民族交往交流交融丰富史实;“微故事”,选树一批能够叫得响、立得住的新时代新人物新典型;“微案例”,用党领导各族人民创造幸福美好新生活的鲜活事例来感召群众;“微课堂”,让党的民族创新理论入心入脑,飞入寻常百姓家;“微宣传”,充分调动民间团体艺人和社会组织力量,编排脍炙人口的快板、三句半、顺口溜等作品,在墙根边、热炕头,拉家常、讲政策。研究论文《“五微”工作法有形有感有效》在《中国民族》杂志刊发;铸牢“五微”工作法被评为全区改革优秀案例以及全区统战实践创新奖。

聚焦宣传教育抓常抓细。着眼融入干部教育,按照“四个特别”要求,将铸牢中华民族共同体意识纳入全市干部教育培训计划,各级党校、社会主义学院主体班次课时占比不少于20%,培训各级各类干部2.81万人次。着眼融入国民教育,驻市高校全覆盖使用《中华民族共同体概论》教材,开设“中华民族共同体概论”思政必修课。“石榴红、北疆绿、航天蓝”85节特色“思政金课”,融入学校教育教学,讲好中华民族共同体故事,植入青少年心灵深处。着眼融入社会教育和家庭教育,扎实开展北疆文化建设提升行动,大力宣传“人民楷模”的故事,陆续推出《风中的额吉》《草原额吉都贵玛赞诗十二首》等各类文艺作品20余部,挖掘钢宝力达、乌日恒等“国家的孩子”的孩子先进事迹,通过多形式、多渠道宣传阐释,使其成为家喻户晓的民族大爱故事。推动“红石榴”宣讲团扎根基层,开展各类铸牢中华民族共同体意识培训和活动900余场次,受众达15万人次。举办“两月一周”主题宣传教育活动1642余场,覆盖各族群众12.5万余人。“暖心驿站”“红色巴士”等做法被《人民日报》推广转发。

聚焦理论研究提质增效。打造自治区级铸牢中华民族共同体意识教育实践基地2个(四子王旗地质公园服务中心和集宁区铸牢中华民族共同体意识主题教育基地)、研究基地1个(集宁师范学院马克思主义学院),撰成《乌兰察布市铸牢中华民族共同体意识研究基地论文汇编》,发表论文、决策咨询报告5篇,推出《从集宁路的历史看北疆文化的融合、传承与发展》等12个原创性、标志性研究成果。

聚焦阵地建设健全完善。突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象,打造铸牢中华民族共同体意识主题公园、广场、文化长廊、地标建筑42个,把铸牢中华民族共同体意识贯穿历史文化宣传教育、公共文化设施建设、城市标志性建筑等方面,让中华文化通过阴山岩画、茶马古道等实物实景得到充分展现。

三、促进各民族交往交流交融,夯实铸牢中华民族共同体意识的社会基础

推动青少年交流育苗强基。签订10省18市铸牢中华民族共同体意识战略合作协议,广泛开展“鄂蒙青少年心连心研学游”“京蒙青少年励志研学”等交流活动,覆盖各族青少年10万余人次。

推动互嵌式发展共居共乐。加快构建互嵌式社会结构和社区环境,打造12个互嵌式发展试点单位。推动“呼包鄂乌”“乌大张”,乌兰察布市、锡林郭勒盟、二连浩特市“两地三方”统一战线区域协调发展,完善少数民族流动人口服务管理工作机制,162个事项实现跨省通办。

推动文旅融合创新发展。印发《乌兰察布市旅游促进各民族交往交流交融计划的实施方案》,以全市文旅康养产业发展为结合点,打造“草原之旅”“冰雪之恋”“火山之约”“乌兰察布之”等一批铸牢中华民族共同体意识精品旅游线路和精品旅游项目,有效促进了各民族交往交流交融。

深化民族团结进步创建。扎实创新开展民族团结进步创建“八进”活动1144场,发放党的民族理论政策宣传手册6万余本。全市共创建全国民族团结进步示范单位5个,荣获全国民族团结进步模范集体7个、全国民族团结进步模范个人13人。

四、推动各民族共同走向社会主义现代化,夯实铸牢中华民族共同体意识的物质基础

紧紧围绕“贯穿一条主线、办好两件大事、弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”,全市经济社会各项事业取得长足进步,不断满足各族人民对美好生活的向往,让各族人民实实在在感受到推进共同富裕在行动、在身边。

枢纽之城优势突出、动能强势。8条铁路纵横交错,7条高速连线成网,集公路、铁路、航空、航天四大通道于一体的战略枢纽,带动中欧班列通行“一带一路”沿线9个国家19个城市,商品要素资源畅通流动、高效配置,使得沿线各族群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

新能源产业风光无限、绿动未来。围绕“制造+应用+服务”全链条,重点引进新能源技术开发、装备制造、运行维护,打造全国新能源和现代装备制造产业高地。远景、运达、明阳等一批头部企业落地投产,新能源装备制造业聚链成群,有效带动各族群众就业。

农牧业绿色有机、品牌领航。美国蓝威斯顿、北京凯达等头部企业纷纷落地,构建起马铃薯精深加工全产业链,成为全国最大的薯条加工基地。红土豆、兰格格酸奶等特色农畜产品畅销全国、远销海外。深入推进“麦菜薯、牛羊乳”六大特色优势产业,打造国家重要绿色农畜产品生产加工基地,有效拓宽了民族地区经济发展空间。

民生福祉纵深推进、成效明显。按照教育强市的目标任务,成功创建自治区级铸牢中华民族共同体意识示范校3所。2025年高考600分以上282人,中考600分以上762人;统筹推进“名医带培”等工程,全市18所二级以上医院与北京市25所三甲医院建立稳定对口协作关系,累计诊疗患者3.2万余人次;完成特殊困难老年人适老化改造4393户,全市新建县乡村三级养老服务设施102个,建成长者餐厅183个,改造提升幸福院50处,养老服务基础设施逐步完善;边境地区“水电路讯”基础设施实现军地一体化建设。用好少数民族发展任务资金,为四子王旗292户常住抵边户建设石榴籽戍边温室菜棚,确保边民四季吃上自产的新鲜蔬菜,有效改善边民生活条件。

(除署名图片外,本版图文均由市委统战部提供)

[手机扫一扫]